Por uma psicanálise brasileira, livro reúne autoras determinadas a enfrentar o ‘apartheid psíquico’ que o país herdou de 300 anos de escravidão

Tempo de leitura: 6 min

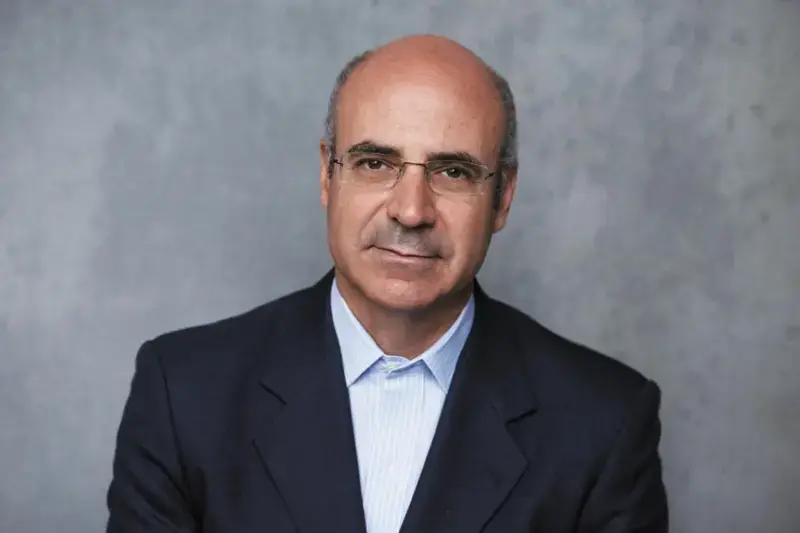

Noemi, Maria Lúcia e Cristiane

O racismo à brasileira é hoje um crime perfeito. As crenças da democracia racial e da mestiçagem encobrem e mascaram a brutalidade do cotidiano. As representações negativas estão enraizadas no imaginário social, e os golpes sofridos no dia a dia por negros e não brancos frequentemente caem na condição da “não existência”, pelo seu desmentido no discurso coletivo. Maria Lúcia da Silva

O Brasil é um país traumatizado que jamais ajustou contas com suas dores terríveis, obscenas, da colonização e da escravatura. Noemi Moritz Kon

por Luiz Carlos Azenha

Neste sábado, em São Paulo, acontece o lançamento do livro O Racismo e o Negro no Brasil: Questões para a Psicanálise, organizado pelas terapeutas Noemi Moritz Kon, Maria Lúcia da Silva e Cristiane Curi Abud.

Será na Oficina Cultural Mario de Andrade, a partir das 11 da manhã, com entrada franca.

O livro nasceu de uma “faísca” lançada por Maria Lúcia durante um evento na sede do Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo, em 2012.

Ficou no ar uma associação implícita entre fezes e “negão”, o que chocou Noemi quando Maria Lúcia protestou.

“Aquilo me caiu como uma bomba, um golpe no estômago: recebi sua justa revolta, no entanto, não consegui entender o que ou quem teria sido responsável pelo disparo daquela denúncia e, simplesmente, não soube o que fazer”, narra Noemi na apresentação do livro — em que clama “por uma psicanálise brasileira”, ou seja, que tenha capacidade de lidar com os traumas que nossa História ‘naturalizou’.

Apoie o VIOMUNDO

O professor Fabio Konder Comparato costuma dizer que “a escravidão deformou a mentalidade brasileira” (ver acima).

Ele escreveu que “a escravidão de africanos e afrodescendentes no Brasil foi o crime coletivo de mais longa duração praticado nas Américas e um dos mais hediondos que a história registra” e, portanto, do ponto-de-vista jurídico, passível de reparação.

Mas o livro que está sendo lançado trabalha em outro campo: o de enfrentar o apartheid psíquico na sociedade brasileira, como definiu Isildinha Baptista Nogueira num dos textos.

“Nós, os negros, vivemos uma segregação silenciosa, o que durante muito tempo funcionou como se tivéssemos um sentimento persecutório, uma vez que o preconceito era negado”, acrescenta.

“Libertados do cativeiro, mas jamais libertos da condição de escravos”, escreve.

“O Brasil é racista, eu não sou. Essa forma de pensar revela o grau da perversa disseminação do racismo em nosso corpo social”, diz um dos textos de apresentação do livro.

Para Noemi Moritz Kon, há um despertar para a discriminação sutil, como a notada por um amigo dela, que descobriu que os pacientes só eram identificados como em primeira consulta quando eram negros.

Sobre o depoimento da professora Diva na Flip, que a muitos emocionou (vídeo no pé do post), ela observa: “Se eu sou olhado como algo a ser desprezado, dificilmente eu terei forças para ir onde meu desejo me leva. Meu desejo fica embotado, imprensado, impedido. Isso não é para mim, sou cidadão de segunda classe ou de classe alguma”.

Em conversa conosco, Noemi destaca a sincronicidade entre o lançamento do livro e a homenagem da Flip a Lima Barreto:

Abaixo, entrevista com Maria Lúcia feita pelo Brasil de Fato:

“Impactos do racismo não são reconhecidos pela psicanálise”, afirma psicóloga

Em livro, a psicóloga Maria Lúcia da Silva fala da dificuldade da psicologia em compreender as dores do racismo

Luciana Console, Brasil de Fato

Resultado de um ciclo de palestras sobre a abordagem do racismo no campo da Psicanálise, o livro “O racismo e o negro no Brasil – questões para psicanálise” traz à tona as dificuldades de se admitir o preconceito racial no país e as consequências psicológicas disso para a população negra.

A necessidade de falar sobre o assunto surgiu após a psicanalista Maria Lúcia da Silva, uma das organizadoras da obra ter presenciado um episódio de racismo durante uma aula no Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapeientiae.

A situação resultou em debates dentro do próprio departamento e os questionamentos e reflexões foram reunidos no livro por Maria Lúcia e as também psicanalistas Noemi Moritz Kon e Cristiane Curi Abud.

Segundo ela, a preferência de pacientes negros por psicólogos negros é um indicativo dessa dificuldade da Psicologia e da Psicanálise, que são de origem europeia e burguesa, em compreender as dores do racismo e não encará-las com a devida atenção.

As raízes desse problema estão na naturalização do racismo estrutural e na negação do tema por parte dos psicólogos. Maria Lúcia acredita que o primeiro passo para mudar esse cenário é admitir que ele existe.

Confira os principais trechos da entrevista:

O que te fez escolher a psicologia como profissão?

Penso que um dos fatores que me fez escolher a psicologia – e particularmente a psicologia e o racismo – é minha própria história. É minha percepção de como o racismo incide na minha vida e do que ele produz e da importância de pensar este tema de uma forma mais alargada, pensando no social.

Como mulher negra e psicanalista, como você enxerga a questão do racismo na vida acadêmica?

A grande questão que enfrentamos na universidade pública é a desconsideração e recusa [das pessoas] em aceitar que um negro, seja mulher seja homem, possa estar nos bancos escolares junto com os filhos de quem dirige este país. Porque é isso né, se a gente ver quem foi formado pela USP a gente vai ver os brancos dirigentes, as grandes personalidades públicas e isso faz com que haja uma rejeição efetiva da população negra nesses espaços.

Do ponto de vista histórico, o negro tá afeito a trabalhos manuais e não a trabalhos intelectuais, por outro lado, há uma dificuldade no país em reconhecer que a escravidão produziu diferenças de inserção e efeitos negativos na vida de 51% da população.

Como geralmente é a abordagem do racismo na psicanálise hoje em dia e como deveria ser tratada essa questão?

Na instituição Psicanálise não há um reconhecimento de que o racismo produz sofrimento psíquico, portanto, quando alguma pessoa negra num consultório de um psicanalista branco traz o tema do racismo, do seu sofrimento, esse tema não é reconhecido, ele não é tratado como ele merece ser tratado. E aí, muitas vezes o psicanalista vai tratar esse tema de uma forma superficial, vai dizer pro sujeito “olha isso não existe mais, isso é da sua cabeça, isso é sentimento de perseguição”, então é isso que nós vamos vivendo no cotidiano.

Eu tenho que levar em conta todos os fatores identitários daquela pessoa que tá na minha clínica. Portanto, se tem um negro em seu consultório, tem que levar em conta a história dele, a história cultural, o grupo que ele faz parte, então é quase que retomar os estudos que dão origem a própria formação, que é a historia do sujeito, a singularidade daquele sujeito.

Na sua opinião, por que a psicanálise trata o racismo desta forma? Não é contraditório uma profissão que deveria acolher as pessoas com suas dificuldades pessoais ter essa questão?

Supostamente é contraditório, mas não podemos ficar só na categoria, temos que levar em conta a história do nosso país. De como essa história é lida, veiculada, é refletida, e que vai produzir no outro uma forma de atuar no mundo que nega a existência de outras coisas. Mas quais são os efeitos psíquicos que o racismo produz no sujeito que esse psicanalista ou esse psicólogo não consegue aprender porque não consegue entrar em contato com o racismo que existe no Brasil? Como se o racismo só existisse nos EUA ou na Africa do Sul, né. Então, é o que vai acontecer nos processos de formação, na escola, nos bancos públicos. Primeiro que não é contado a história do país, como que o país se fundou, não é contada a violência da escravidão, não é contada, fundamentalmente, que há uma história de construção.

No continente africano havia um desenvolvimento, mas o que é passado é só o conhecimento dos europeus. A nossa escola é extremamente eurocêntrica e coloca o povo negro africano como não detentor do saber. Se psicólogos e psicanalistas pudessem incorporar de fato o que a teoria produz na sua formação enquanto psicólogos e psicanalistas, isso seria o suficiente pra ele notar que o sujeito que está na frente dele tem uma história diferente da dele, tem uma cor diferente da dele e um pertencimento a uma cultura diferente. Porque é isso que a gente aprende na universidade, que a história do sujeito é fundamental para gente poder pensar os conflitos ou a demanda que ele leva pra dentro do consultório.

Quais mudanças deveriam ser feitas pra alterar este quadro?

Pra que haja uma mudança, em qualquer dimensão, mas nós estamos falando da dimensão psíquica, na dimensão do atendimento psicológico, é preciso que eu reconheça a existência do fato. Se eu não reconhecer, não posso desenvolver nenhuma atitude de mudança em relação ao tema. É importante a gente compreender que isso faz parte do imaginário social do Brasil, da forma como o processo de escravização se deu aqui e da forma como construídos os estereótipos e os preconceitos em relação a população negra.

Não importa se Freud era judeu, viveu racismo, teve que sair de Viena e se instalar nos EUA e no âmbito da sua produção ele trouxe questões (não tão explícitas), mas trouxe questões sobre isso.

Porque o que está em jogo é como é que o pensamento nacional foi constituído e foi formado. O Brasil precisa enfrentar a discussão da existência do racismo, não dá mais pra enterrar a cabeça na areia. É preciso que os profissionais se debrucem sobre a literatura, que tem uma literatura grande construída sobre isso, sobre uma revisão da história do pais. Não dá pra pensar isso só no campo da psicologia e da psicanálise, a gente tem que buscar a compreensão também em outros campos da ciência.

Comentários

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!